学生の取材NOTE

【第2回お茶カフェ あなたの好きなお茶はどれ?】お茶の君野園でお茶飲み比べ・急須体験!

5/18(土)に上野の老舗、君野園さんにて【第2回お茶カフェ あなたの好きなお茶はどれ?】を開催しました。

第1回目は学生団体おりがみ内での開催でしたが、今回は上野に来る、主に若者を対象とし、沢山の人に向けてお茶の飲み比べや急須体験を行い、お茶の魅力を伝えました!

「伝統のお茶屋さん×映える空間」で素敵なひと時を提供し、細部にもこだわって作り上げました。今回はそのレポを書いていきます!

お茶の飲み比べ

皆さんは、様々な種類のお茶の飲み比べをした事がありますか?

お茶の種類や産地によって味が全然違います。

今回は、ほうじ茶・烏龍茶・麦茶・八女茶・宇治茶・掛川茶・狭山茶の7種類をご用意し1口で飲めるグラスで提供しました。

産地が違うお茶を飲み比べる機会はなかなか無いので、「お茶の甘さや爽やかさがこんなにも違うんだ!」と驚かれる方も沢山いらっしゃいました!

それぞれお好きなお茶を選び楽しんでいただけたようで嬉しかったです!🍵

⚫︎ちなみに、「あなたの好きなお茶」をシールで投票してもらった結果、人気No.1のお茶は『ほうじ茶』で、緑茶だと『掛川茶』でした!✨

和菓子の提供

お茶の飲み比べをしてもらいながら、お茶と合う和菓子を楽しんでいただこうと思い、上野にあるお菓子屋さんの和菓子を提供しお茶とともに味わってもらいました!

今回は、かるた家「都まんじゅう」と、うさぎやの「どら焼き」、亀井堂さんの「瓦せんべい」の3種類を選んでみました。

食べてくださった皆さん、お菓子とセットで食べることで、よりお茶の美味しさが際立ったなと感じていただけたのではないでしょうか?

甘い和菓子は非常に人気で、多くのお客様がお茶とセットで注文してくださいました。

お茶カフェをきっかけに、上野にあるお菓子屋さんにも興味をもって下されば嬉しいです!

急須体験

今回は参加していただいた方に、お茶の飲み比べ以外にも「急須体験」をしていただきました。

茶葉の量、お湯の温度、注ぎ方などを私たち学生が参加していただいた方にお伝えしました。

この体験のお陰で、参加していただいた幅広い年代の方や外国人の方々とお話しができ、とても嬉しかったです。

好みのお茶を注ぎ、味の違いを感じていただけたのではないでしょうか?

メニュー表

事前に調べたお茶の特徴をメニュー表に記載し、味の特徴、産地、お茶の歴史などを知っていただきました。

あまり馴染みのないお茶も紹介することでより深く味わっていただけたと思います。

特に来ていただいた方は八女茶(福岡県の茶葉)など普段のお茶とは違った味を楽しまれていました。

メニュー表と別で作成した茶葉紹介カードも、多くの方がじっくりと読んでくださり、作って良かったなと嬉しい気持ちになりました!!!

最後に

1度延期になってしまったこともあり、とても長い活動期間でしたが、私たち学生団体メンバーもより良いものを作ろうと楽しみながら、細部までこだわり抜いた企画になりました!当初予定していた20名の予想参加人数をはるかに上回る52名の参加があり沢山の方に楽しんでいただき、メンバー一同とても幸せでした! このお茶カフェをきっかけに、お好きなお茶を見つけられたと思うので、是非これからも君野園さんのお茶を飲み続けて欲しいなと思います!

改めて関係してくださった皆様、当日参加していただいた皆様ありがとうございました!

また、お茶カフェが開催できるよう、これからも君野園さんとの活動を続けていきたいです!

【幅広い品揃えとこだわり】多くの人に信頼される 老舗店しゅうる

上野中通り商店街の端に「しゅうる」というバックや財布などを売っている雑貨屋さんがあるのをご存知でしょうか。

今回は「しゅうる」を取材し、商品のこだわりや商品を入荷する上で気をつけている事など教えてもらいました。

「しゅうる」は、雑貨屋さんで主にバックや傘、財布などを販売していて、特に安くて上質な傘の種類が豊富です。雑貨屋さんとして長くお店を続けていますが、以前は本屋だったようで、驚きですよね!

お店には、上野に観光しに来た外国人や上野周辺に住んでいる40〜60代の女性の方が多いそうです。そのため、品質を重視して安く長く使えるような商品を仕入れる事にこだわっています。

お店に並べられているカバンや財布など幅広いジャンルの商品は、お客様に良い品を提供できるように一つ一つ丁寧に調べられています。実際お店に行ってみて商品を触らせてもらった際にも、収納力の高いカバンや種類、豊富な折りたたみ傘、自分の「こういうのが欲しい」と言うものは見つかりやすいような気がしました。

ブランド品とは異なり、中身で勝負するような商品が多い印象を受けました。

お店を営業する姿勢についてお伺いしたところ、利益よりもお客さんのニーズに応えたいという思いが強くある、とのことでした。

商品の不備によりお客さんが悲しまないよう一つ一つ商品を検品し、他店と比べて、1円でも安く売ることができるように入荷方法も工夫しているんだそうです。

上野中通り商店街にお越しの際は、是非「しゅうる」に足を運んでいただき、こだわりの商品を手に取ってみてください!

【夏まつりテント出展】うえの夏まつりにて、厳選冷茶販売

7月22日(土)、7月23日(日)の二日間に、2023うえの夏まつり~不忍夢(しのばずのゆめ)に上野中通り商店街テントを出店しました。私たち学生団体おりがみは、常々「お茶カフェ」などのプロジェクトでお世話になっている老舗の茶屋『君野園』さんと協働し、当日は商店街を盛り上げる挑戦の一環として、冷茶とお茶パック(コラボパッケージ)を販売しました。

※「2023うえの夏まつり〜不忍夢」の詳細はこちら

公式サイト:https://2023uenofes-origami.studio.site/

うえの夏まつり当日は、猛暑の2日間の中、沢山の人にお茶を届けることができて幸せでした。

それでは詳しく当時の様子を紹介します~

非常に暑い中での販売だったので、沢山の人に冷茶を買っていただくことができました🍵

今回私たちが販売したお茶はこちらです↓

福岡県産の八女茶(やめちゃ)です!

私たち学生団体メンバーで試飲を行い、冷茶にぴったりだと自信を持ってお届けしました。

飲んで下さった方、いかがでしたか?私も飲んだのですが、「お茶屋さんのお茶ってこんなに美味しいのか!」と改めてお茶の美味しさに感動しました。コラボパッケージはとっても可愛いですよね!!!

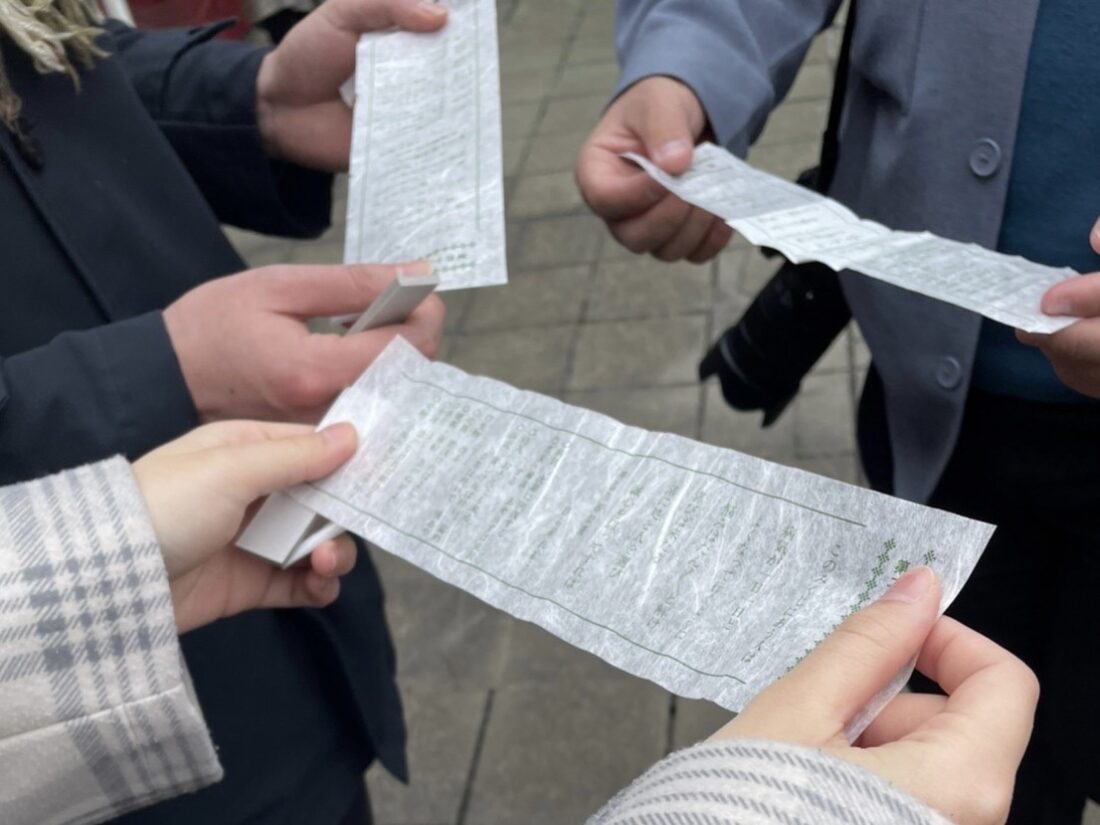

また、私たち学生団体メンバーで1から作成したフリーマップを配布しました。皆さん、フリーマップはいかがでしたか?私たちで商店街のおすすめスポットを紹介し、おすすめの巡り方を自作の地図を用いて紹介していました!「そういえば、夏まつりでフリーマップもらったな」と思い出したそこのあなた!是非、上野中通り商店街に足を運んでいただければ幸いです…

※フリーマップはこちら

2日間、猛暑の中でしたが、体調不良者を出すことなく、私たち学生団体メンバーも楽しみながら参加することができました。2023年のうえの夏まつりは幕を閉じましたが、今回販売したお茶の茶葉は上野中通り商店街の君野園さんにて販売しています。「あの時のお茶美味しかったな」と思った方も、「行けなかったけど飲んでみたい!」と思った方も是非足を運んでみていただきたいです!それくらい自信をもって皆さんに届けたいものだなと感じています。

来て下さった皆さん、大変暑い中本当にありがとうございました!

また来年も出店できるように、これからも上野中通り商店街さん、そして君野園さんとの活動を続けていきたいです!

【国立科学博物館 特別展!!!】和食の魅力へ迫る!上野の和食展

1月7日に東京都上野にある和食展に取材に行ってきました。和食展は、2023年10月28日〜2024年2月25日の期間で国立科学博物館、朝日新聞社が主催して開催している展示会です。

終了まであとわずか!

世界の料理と比較しながら和食の歴史や広がり方、食材の科学的視点から和食とは何かを知ることができます。

とても面白いので、終了までにぜひ行ってほしい!ということで、少しだけ紹介します!

私、いわたを含め、和食展に行ってきた学生団体おりがみメンバーが、それぞれ感じた見ど

ころをお伝えしていきます!

学生メンバーが展示レポート!

私は展示を見て、和食を知ることが日本の歴史を知ることに繋がっていると感じました。仏教や武士文化、明治維新後には洋食と融合するなど、時代によって様々な形に変化し続けてきました。歴史を和食という切り口から学ぶ機会が新鮮で、さらに日本に愛着が湧きました。

(執筆者:ひとみ)

私が興味を持った展示は、入場してすぐの水コーナーです!お馴染みの天然水「いろはす」は、産地によって硬度に差があると知りびっくりしました!

旅行に行った際、成分を見比べて見ようと思います!

(執筆:しまだ)

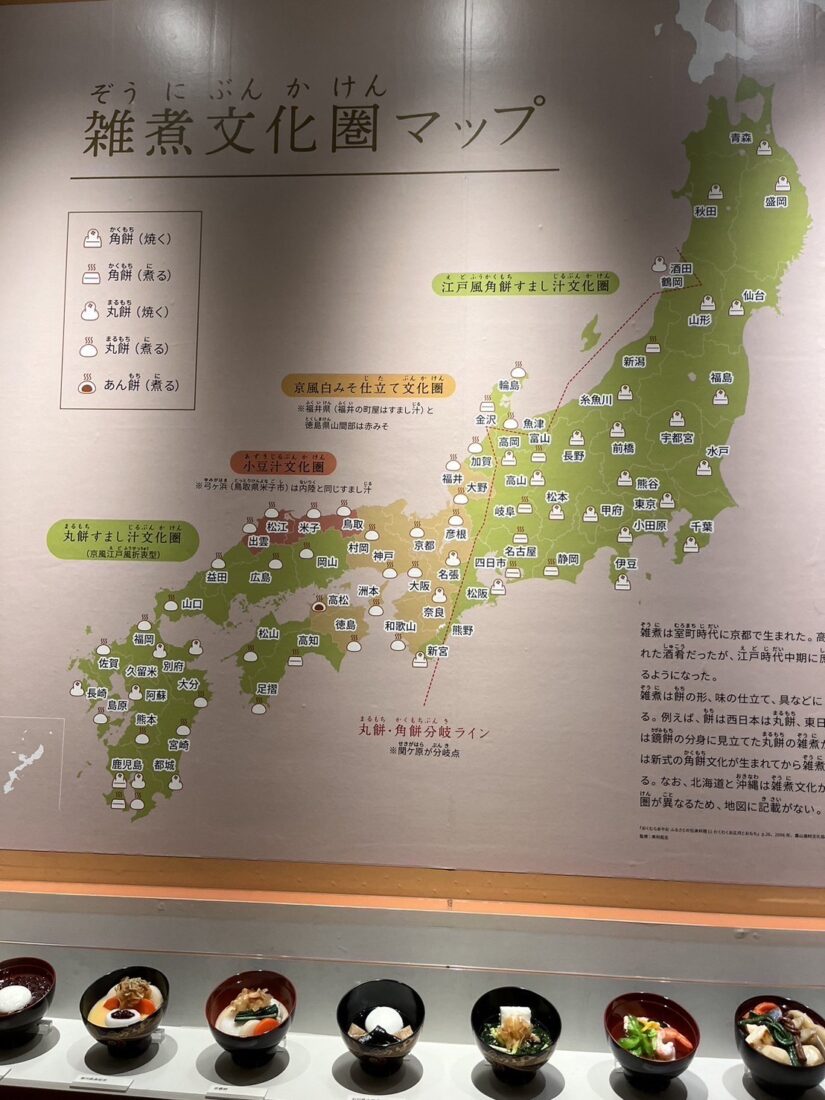

私が興味を持った展示は、「雑煮文化圏マップ」です。

雑煮は餅の形、みその種類、具などに、地域性があります。会場では、各地域の雑煮を食品サンプルで見ることができます!一県だけあん餅を入れる地域があります。ぜひ探してみてください!

(執筆者:りかこ)

私が興味を持った展示は「2章 列島が育む食材」の大根の展示です。なぜこの展示に興味を持ったかというと、形や色が様々で、面白い大根が沢山あったからです。中でも岐阜県・愛知県が産地である守口大根がネギのように長細く、初めて見た形でした。この展示を見て、気になる大根が沢山あったので、もっと調べてみたいです。

(執筆者:あやな)

和食展を見て回っていたら、おなかがすきますね~

ということで和食を食べたいところですが、今回はガツンと絶品肉チーズタンタンメンをご紹介します!

おまけ:和食展のあとは上野の街でグルメを!

御徒町駅を出るとすぐ見えるユニクロの8階に、神戸タンタンメンのエニシスタンドがありました。 辛くておいしいスープのないタンタンメンが代表メニューです。 肉がとても多くて良かったし、辛さを調節できて良かったです。

(執筆者:のあ)

がっつり食べたあとはデザートが欲しい!ということでやってきたのがこちら。

100年以上の歴史を持つ日本茶専門店「茶の君野園」

君野園には全国各地の茶葉が揃っており、お客様のご希望にあった最高なお茶を提供してくださいます。

そんなお茶屋さんですが、ソフトクリームも大好評!

濃厚な抹茶ソフトがおすすめです。

あっつあつで濃厚な緑茶と冷たい抹茶ソフト。

ぜひ、足を運んで召し上がってみては〜

(執筆者:Kouki)

私たち大学生は茶の君野園さんと、ご一緒させていただき、お茶カフェイベントを不定期で開催させていただいています。

現在も、春・夏の開催に向けて絶賛企画進行中〜

続報をぜひお待ちください〜

前回の記事はこちら

いかがでしたか?和食展にぜひ行って、その足で上野の料理も楽しんでみてください!

【お茶カフェ開催!】お茶専門店・君野園にてゆったり急須体験

上野の老舗、君野園さんにてお茶カフェを開催しました!

お茶カフェは、急須体験やお茶にまつわる勉強やワークを通して若者が急須に親しむ機会を増やしたい、お茶を楽しんでもらいたいという目的で開催しました。

今回はそのレポを書いていきます!

急須体験

皆さんは急須でお茶を入れたことがありますか?

今回のお茶カフェでは急須体験を行いました。

今ではペットボトルのお茶を飲むことが多くなり、参加してくれたメンバーにとっては急須体験が新鮮な体験だったようです。

君野園さんから美味しいお茶の入れ方を教わり、美味しく飲むことができました。

急須の使い方から丁寧に教えていただき、お湯の温度や時間などいくつかのポイントに気をつけることで、美味しいお茶が飲めることを知りました。

この体験を通して、急須でお茶を入れることの楽しさを感じてもらえたら嬉しいです。

みんなで美味しいお茶を入れ、一息つくことができました。

落ち着いた時間の中で、日頃の疲れも癒すことができたのではないでしょうか。

茶歌舞伎

ではここからは茶歌舞伎をレポートします!

まず、皆様は茶歌舞伎をご存知でしょうか?

茶歌舞伎とはお茶を飲み当てる、利き茶のようなものです。実際に室町時代に武士たちの間で賭けを行いながら盛り上がったそうです。

今回私たちは1人10円を賭けにだして挑戦することに…

掛川煎茶(静岡県)、雨宮煎茶(滋賀県)、白川煎茶(岐阜県)、北勢煎茶(三重県)の4種類のお茶で挑戦しました。

3種類は先に試飲をし、1種類は試飲せずに茶歌舞伎中にだけ飲んで当てました。

試飲したものは見た目や味をメモして記録したので、普段より細かく、味を楽しむことができた気がします。

トータルで10杯飲み、それぞれ見た目や味で判断しました。

最初はまだ舌の感覚があるのですが、飲み進めるうちに最初に試飲した味を忘れてしまいメモを見てもこれであっているのか?と、混乱してしまいました。まさに新体験!

ですが、なんと筆者は10問中7問を正解することができました!

お茶菓子・お茶プレゼント

カフェ終盤はお茶に合うお菓子と一緒にゆっくりとお茶を楽しみました!

お菓子は上野に店舗がある、かるた家さんのおまんじゅうと亀井堂さんの瓦せんべいをチョイスしてみました。

お茶の風味を消さずにお茶と合うお菓子を選ぶことに苦戦しましたが、フワフワのおまんじゅうとカリカリのおせんべいと食感が真逆のお菓子だったので、参加してくれたみんなにとても好評でした!

やはりお茶には和菓子がよく合っていて感動しました。

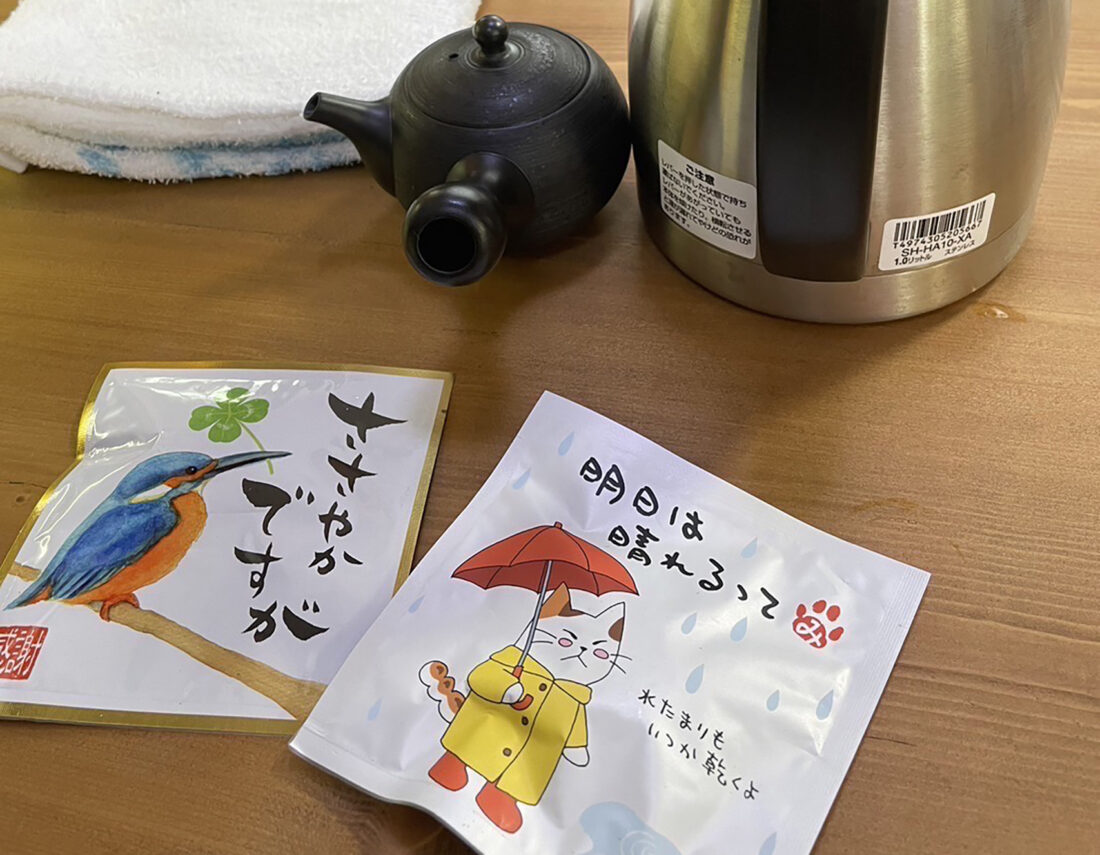

最後には君野園さんが1人1つ、個包装のお茶パックをプレゼントしてくれました!

そのパッケージには「お疲れ様」「どんまい」など日常的なメッセージや、写真のようなポジティブな言葉が書かれていて、ほっこりした気持ちになりました。

パックのお茶は使い勝手がよく、手軽に飲めて便利ですよね!

皆様はパックのお茶を購入されたことはありますか?

これを機に、上野に来たらぜひ君野園さんに立ち寄って、可愛いパッケージのお茶パックを見つけてみてください!

上野中通商店街の限定イベント「ゐの市」の魅力的なお店たちを散策してみた!

上野駅から徒歩約3分、“うえちゅん”の愛称で親しまれている上野中通商店街。

本日は、うえちゅんを中心としたゐの市加盟店にお邪魔しました。

「ゐの市」とは、上野中通商店街を盛り上げるためのイベント名です!

この呼び方は、徳大寺にある守護神の摩利支天(まりしてん)の御縁日が十二支の「亥の日」であることに由来しています。

まずは上野徳大寺「摩利支天」

商店街の店舗の間にドンと大きなお寺があります。

階段を登ると、厳かな本殿が見えてきて、お寺ならではの煙の匂いも感じられます。

おみくじの種類も豊富です。“半吉”という他ではあまり見かけないおみくじの結果も出るかも!?

レアなので半吉が出た人は逆にラッキーかもしれません!行ったときに引いてみてください!

また、ここには「力の亥」という、触ると御利益をもらえるイノシシの像があります。

力強いイノシシに触るとパワーを分けてもらったような、まるで心が入れ替わったような気持ちになりました。

様々なジャンルの店舗が立ち並ぶ商店街のお買い物ついでに、徳大寺へパワーをもらいに行ってみてはいかがでしょうか?

思わずワクワク! ガシャポン横丁

お次は「摩利支天」のすぐ向かいにあるガシャポン横丁。

この店舗はガチャガチャが好きな方にはぜひぜひ訪れて欲しい場所です!

なんと、3階建ての店舗の全ての階がガチャガチャで埋まっているんです。

ガチャガチャの種類も豊富だったので、摩利支天でお参りをしたあとの運試しとして、向かいのガチャガチャを回してみては??

お菓子天国! 「二木の菓子」

次に向かったのは摩利支天からアメ横方向に10m進んだお菓子屋さん「二木の菓子」。

この店舗には、上野ならではの独特のおせんべいや和菓子、普通のスーパーで売っているような主要なお菓子まで幅広い種類のお菓子がたくさんありました。

中には今では少なくなってきてしまった昔ながらの駄菓子屋さんでよく売られていたような懐かしいお菓子もありました!

「足湯カフェ もみの湯」でひとやすみ

取材した日は曇りでかなり寒い日だったので、お昼ご飯を食べる前にJR上野駅から少し奥の方にある足湯カフェにお邪魔しました。

店舗名は、「足湯カフェ もみの湯 上野店」

外観が少し古風で入口の暖簾(のれん)からも落ち着いた雰囲気が感じられます。通常コースは足湯カフェコースとして45分間、ちょうどいい温度のお湯に足を浸からせます。

その間は3種類あるドリンクから1種類選び、チョイスした飲み物と一緒にリラックスできます。

「のどを潤す茶」、「温々(うぇんうぇん)茶」、「最高級セイロンティー」の3種類がありました。

それぞれ違った味と効果で、私はかなり悩みました…。

追加で頼めばその他にもドリンクはたくさんあり、湯もみマッサージもしてくれるコースもありました。

取材した際は、Instagramに指定の # (ハッシュタグ)をつけて投稿として紹介すると5分間マッサージをしてくれるというサービスをお願いしました。こちらはかなりお得です!

心も身体も癒されるのでぜひ行ってみてください。

いよいよお昼ご飯です。「熙楽苑 上野店」にお邪魔しました。

ガツンと焼肉!「熙楽苑 上野店」

こちらは焼肉屋さんです。お店は2階建てで個人で行っても5、6人で行っても、テーブルがそれぞれ異なるので楽しめると思います。

黒毛和牛を売りにしているお店で、メニューには黒毛和牛メニューがたくさんありました。私たちはランチメニューとして、定食を頼みました。お肉の種類も豊富で、量も多すぎず少なすぎず女性1人で行っても十分お腹が満たされます。

お肉の他に、ご飯、白湯わかめスープ、キムチ、ナムル、サラダが付いています。

お肉だけだと重いと感じる方も、サブメニューがこれだけあれば満足すると思います!

最後に上野駅から“うえちゅん”に入るすぐ手前にあるお茶屋さん

「君野園」にお邪魔しました。

お茶でほっこり「君野園」

こちらのお茶屋さんはお茶はもちろんのことお茶のお菓子や急須(きゅうす)などの道具も種類豊富です。

焼肉のあと、お口直しとしておすすめしたいのがここのお店のソフトクリームです!普通のソフトクリーム、抹茶ソフトクリーム、ミルクと抹茶のミックスソフトクリームの3種類がありました。

コーンとカップも選べます。ぜひここの抹茶ソフトクリームを食べてみてください!お茶屋さんならではの濃厚な味でその甘さにも優しさを感じます。

ぜひ寄ってみてはいかがでしょうか?

【東京の定番お土産】~130年以上上野で守られ続けるお菓子の秘密に迫る~

皆さんは瓦せんべいを食べたことありますか?

瓦せんべいは、瓦に見立てて作られた日本の焼き菓子です。上野中通り商店街の一角に店を構える亀井堂さんは、その瓦せんべいを130年以上にわたって作り続けています。

亀井堂さんは、上野中通り商店街のメイン道路から1つ側道に入り、中央通りに面したところに店を構えています。店前の道路は、毎日たくさんの通行人の行き来があります。

商品は、大きく瓦せんべいと人形焼きの二種類です。この二種類を創業以来ずっと作り続けています。

亀井堂さんの歴史は、130年以上前の神戸から始まります。神戸の生田神社の境内で露店として出店していたのが、スタートでした。

そのときに、亀の井という井戸の脇で店を開いていたので、亀井堂という名前になりました。

その後、明治23年上野公園で開催された第三回内国勧業博覧会への出展を経て、上野広小路に、亀井堂東京店を開設しました。

その後義理の弟である倉木忠吉(くらきただよし)さんが事業を承継し、関東大震災、東京大空襲の苦難を地域の常連さんの力を借りつつ乗り越え、今では東京銘菓の一つとして広く知られるようになりました。

現在、上野のお店では、2人の職人によって作られています。生地を作り、瓦の形に焼き上げ、最後に、徳川家菩提寺「寛永寺」の門前町に因み「葵」のご紋を焼印し、完成です。

今でもこの焼き印は、職人さんの手によって、1つ1つ手作業で押されています。

焼き印には、いくつか種類があり、パンダの焼き印やオリジナルの焼き印のかわらせんべいの製作もしています。1つ頂いてみると、ほどよい甘さでとても美味しかったです。

そんな伝統ある亀井堂さんにも、コロナの影響は大きく降りかかりました。一度目の緊急事態宣言の時には、上野の歩道に人が全く歩いていないくらい閑散としていました。こんな光景は、ずっと同じ場所で店を開いているが見たことがなかったそうです。

また、亀井堂さんは、神社やお寺に依頼された特注の煎餅を作っていましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、お祭り自体も相次いで中止になり、注文が減ってしまったそうです。

今ではそれなりに回復しましたが、それでもコロナ前の7割程度と厳しい状況が続いているそうです。

亀井堂さんは、2人の職人さんが手作りをしているので、大量の生産ができず、通販で販売することは難しいそうです。

亀井堂さんは、「実際にお店に来て欲しい。ウィンドウショッピングでも構わないから、とりあえず店に足を運んで欲しい。」と仰っていました。現在のお客さんは主に中高年の方ですが、若い方でも気軽に足を運んでほしいとのことです。

また、お店としても、若い人に向けて積極的に情報発信をしていきたいとおっしゃっていました。

この機会に、ぜひ皆さんも一度亀井堂さんに足を運び、瓦せんべいを食べてみませんか?

【上野に残った最後のお寺】勝負の神様・摩利支天徳大寺の説得力!

一番大事な勝負の時、あなたは何にお祈りをしていますか?

心に決めた祈り先がないなら、あらゆる災害や戦災を乗り越えて今も上野に鎮座する最後のお寺、摩利支天徳大寺をオススメさせてください!

にぎやかなアメ横を、時を越えて守り続けてきた徳大寺。

その歴史と、今なお商店街を支える思いに迫ります。

摩利支天徳大寺が上野で建てられたのは、江戸時代初期の寛永年間(1624年-1645年)とのこと。その歴史は実に400年近くになります。

そこからずっとあり続けていることが、いかに凄いことか、少し振り返ってみましょう。

もともと江戸時代の終わりに、台東区の上野にはお寺7か所と神社1か所がありました。

しかし、これまでの様々な災いがやってきました。

まさに戦場になったのが、幕末の戊辰戦争。

そして東京の大部分が消失した、関東大震災。

さらに、太平洋戦争の中で東京を襲った大空襲。

今日まで残ったお寺・神社は、徳大寺のみなのです。

特に、祀られている摩利支天像は、聖徳太子が彫ったと言われています。

お寺の本堂が二度焼失していながら、摩利支天像は燃えずに残り、お寺も危機を乗り越えて、今まで続いています。

その御利益は、「災いから先回りして取り除き、勝利の開運・必勝の方向へ導くこと」。

これ以上の説得力があるでしょうか?

にぎやかな上野の商店街と共に在り続けてきたのも、徳大寺の特徴です。

明治時代からは特に、毎月亥の日に「ゐの市」として多くの露店が並び、大変な賑わいを見せてきました。

今もアメ横の真ん中で見守る、上野の活気をずっと支えてきた立役者なのです。

そして今、コロナ禍で大きな影響を受けている上野の商店街。

上野のパワーを取り戻すために立ち上がったのが、「上野ゐの市」です。戦前まで催されていたゐの市から、実に75年ぶりの復活です。

上野を守り続けてきた摩利支天徳大寺の力で、きっとにぎわいが戻るはず。

そのご利益の力を、皆さんもぜひ受け取りに来てください!もちろん何かに悩みを抱えている方は参拝に、お寺の方とお話がしたい!という方もぜひ気軽に摩利支天徳大寺を訪れてみてください!

【上野のごちそう】しゃぶしゃぶ「鉢の木」の贅沢な食のひとときを直撃!

日本人が愛して止まない肉料理と言えば、すき焼きとしゃぶしゃぶですよね。

50年前の創業から今まで、上野でごちそうを作り、笑顔を咲かし続けてきたのが、「鉢の木」さんです。

料理にこだわるだけでなく、お店の外装内装から、とっておきのお肉を囲むにぴったりなお店を、上野倶楽部学生メンバーで取材してきました。

そのおもてなしの思いを知れば、きっとあなたも食べに行きたくなります!

鉢の木さんが提供してくれるのは、「今日は特別!」というごちそうです。

美味しいものが溢れている世の中ですが、ファストフードの手軽で素早い美味しさとは全く別。

ゆっくり時間をかけて、誰かと一緒に食べるからこそ特別になる。それが50年前から上野で作り続けてきた、鍋の肉料理です。

自分の好きなタイミングで、好きな火加減で味わうすき焼きとしゃぶしゃぶ。

信頼できる長い付き合いのお肉屋さんから仕入れているからこそ、安心してアレンジしてもらえます。もちろんお肉の味もこだわり抜いて提供しています。

合わせて鉢の木さんがこだわってきたのが、食べる空間づくりです。

二方向から入れる入り口は、構造から和風に統一されています。木の温かみのある内装に、ゆったりくつろげる掘りごたつ。3階には純和風の完全個室を完備しています。

他人を気にせず、身内だけでゆっくりできる空間があってこそ、安心して存分に味わうことができる。

つい急いで食べてしまう日常の食事とは一線を画した、「特別なごちそうのための空間づくり」が徹底されたお店です。

学生にはちょっと敷居が高いかなと思ったのですが、ランチは900円からととっても良心的。

実際に食べさせていただきました。

柔らかいお肉は、口に入れた瞬間、自然と笑顔になってしまう満足感。オリジナルのピリ辛のゴマだれも最高でした。

お店の名前は、能楽の演目「はちのき」から来ています。

おもてなしの心 大事にしていた木を燃やすことで新しい世界が開かれる

徹底されたおもてなしの心があるからこその満足感。これこそが日本のごちそうだ、と感じました。

忙しい日常から少し離れて、自分をねぎらいたいときに、ぜひとも足を運んでみてください!

「茶の文化をコロナから守れ!」超老舗のお茶専門店・君野園が信じる、お茶の本当の魅力

急須でお茶、飲んだことありますか?

もしかしてそもそも読めない……?

急須(きゅうす)はお茶を飲むための道具です。さすがに見たことはありますよね。

お湯を沸かして、茶葉を入れた急須に注いで、お茶の味をゆっくり楽しむ。それが日本人がずっと楽しんできたお茶の文化です。

時代が変わっていく中で、それでもお茶の文化を守り続けている、上野のお茶の専門店「君野園」さんに、上野倶楽部学生メンバーで取材してきました。

私たちはお茶の美味しさを、まだ全然知らないのかもしれません!

「茶の君野園」さんは、戦前からのお茶の専門店です。

始まりは大正時代まで遡るという超老舗。一度戦災でお店が焼けてしまった後、上野に移動してきました。上野に来てからだけでも、今年でなんと75年目。ものすごい歴史を越えてきています。

しかし今、これまでにない苦闘を強いられているそうです。

ペットボトルでお茶を飲むのが当たり前になって、家で使うのもお茶パックだったりすると、急須を使ってゆっくりお茶を飲む機会が減っている。若い世代では、急須で飲んだことがない人もいる。

そこにやってきたのが、コロナ感染症です。

これまで売上の半分を支えていたのは、実は上野に来る外国人観光客でした。日本に来たお土産として持ち帰り、楽しんでくれていた茶の文化を、渡すことができなくなってしまいました。

さらに、感染対策が叫ばれる中、本物のお茶の楽しみを、お店で体験してもらうことすら難しくなりました。

それでも、君野園さんは諦めていません。本当の魅力が伝われば、お茶の文化が無くなることはない。それは、自分で急須から注ぐお茶こそ、何よりも美味しいということ。それだけお茶の魅力を信じているのです。

オススメの一品として紹介いただいたのは、オリジナルのお茶「とろり茶」です。

関東の人の好みに合わせた濃いめのお茶で、しかも忙しい人のために短時間で入れられるように工夫されています。

こだわりの入れ方も実演していただき、深みがあるのに苦くなく柔らかい味を堪能させていただきました。

店内は、お茶を知り尽くした君野園さんならではの商品がズラリと並びます。

日本各地の食文化や、お客さんそれぞれの好みに合わせて、何百種類の茶葉から選んだ、一流のお茶を提案してくれます。

さらに、奥にはなんとエスカレーターがあります。

2階にずらりと並ぶのは、たくさんの茶器。

お茶の文化がいかに深いか、そして君野園さんがお茶をいかに知り尽くしているか、圧倒される取材になりました。

「若い世代にもっとお茶の魅力を知って欲しい」という君野園さん。もっと美味しく飲むための秘訣をさらに教えていただけるとのこと!

皆さんも是非、「茶の君野園」で、知られざる日本文化の深みを覗いてみませんか?